Oleh: Anca Ursitadinata*

Oleh: Anca Ursitadinata*

Bagi penulis, di era simulakrum (tiruan) saat ini, yang paling dipersalahkan terhadap tumbuhnya gerakan ISIS berserta perangkat terornya yang mengatasnamakan Islam adalah budaya pop. Penulis tidak sendiri dalam mengeluarkan asumsi tersebut, Katy Hendry seorang peneliti Cultural Studies menggambarkan suatu pola serupa di media massa, di mana setelah serangan teror 9/11 oleh Al Qaeda di Amerika Serikat (AS), muncul ramai-ramai acara spot TV, film, bertemakan perang lawan teroris, kepahlawanan para intelejen, dan luar biasanya militer AS.

Film seperti 24, Black Hawk Down, Alias, The Kingdom, merasuki benak publik AS dan ikut menentukan cara pandang mereka terhadap Islam yang ambigu. Pola ini pernah berlangsung sebelumnya 50 tahun lalu pada Perang Dunia Kedua, dan digambarkan oleh Walter Lippman sebagai “pengendalian isu” melalui jalan media massa. Budaya pop menentukan bagaimana membagi-bagi dunia dalam suatu panggung peranan, yang sangat menguntungkan para militeris, industri senjata, dan industri paska perang.

Permainan imajinasi Hollywood dilanjutkan dengan produksi massal film-film bertemakan aksi kepahlawanan dan kesigapan militer sebagai soko guru peradaban. Kekerasan menjadi jalan keluar dan rumus terbaik di masa depan. Pengurangan populasi berulang kali disebut sebagai solusi yang wajar dalam film-film seperti: Inferno, Kingsman, Mission Imposibble, The Day The Earth Stood Still, dan lainnya, yang ikut mengoreksi cara pandang humanisme dengan jalan excluding (pengasingan) pada satu kelompok masyarakat, yang menurutnya bukan bagian dari masa depan yang penuh damai menuju masa depan ala konfederasi Star Trek, penuh teknologi tinggi dan liberalisme tanpa batas.

Kali ini sasaran utamanya adalah Islam, setelah sekian lama komunisme dijadikan budaya pop sebagai pesakitan dunia yang harus musnah agar dunia bisa lebih baik. Islam merupakan target yang mudah dieksploitasi, karena sebagaimana Agama Samawi lainnya, Islam memiliki kecenderungan perlawanan fisik, bahkan melalui jalan teror. Islam harus di “excluding” karena digambarkan tidak sesuai dengan New World Order, tatanan dunia baru yang diungkapkan oleh Presiden Bush Senior melalui tesis Huntington, yang berintikan tema “peradaban masa depan vs Islam”.

Di masa depan, manusia harus mencintai alam, meruwat alam, sementara Muslim hanya peduli pada akhiratnya bukan pada dunianya. Di masa depan teknologi harus jadi keseharian rutin, sementara Muslim malas berurusan dengan teknologi dan hanya menjadi pemakai saja. Di masa depan dunia harus bersatu dalam banyak varian ideologi dan kecenderungan seks, sementara Muslim terlalu phobia dengan perbedaan. Pendeknya Islam tidak menyetel muslim untuk bersikap modern, sehingga Islam boleh “dikorbankan” untuk dikurangi populasinya melalui skema saling menghancurkan antar sesama Muslim sendiri.

Akan halnya, tudingan Barat a la Huntington kepada Islam, didapatkan melalui pembacaan pada sejarah Islam, dengan lebih menyorot inkonsistensi para muslim dengan ajarannya. Sejarah menuliskan, bahwa masa-masa Kenabian Muhammad SAW kaum Muslim berada di antara posisi meneror atau diteror oleh para musuh-musuhnya. Upaya pembunuhan jamak berlangsung, bahkan Nabi SAW pun tidak luput dari beragam upaya pembunuhan dan teror. Rumahnya pernah dikepung namun beliau berhasil meloloskan diri dan berhijrah ke Madinah, menjelang Haji Wada, Nabi pun pernah diserang upaya pembunuhan dengan cara diracuni.

Era pengganti beliau, teror semakin sukses dilakukan. Tidak kurang dari empat Khalifah pengganti, mendapatkan serangan mendadak, dan diserang diam-diam saat tidak siap. Umar bin Khattab misalnya, ditikam dari belakang oleh seorang budak bernama Fairuz, atau Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Siapa penyerangnya? Kali ini sesama muslim yang tidak tahu caranya berdialog dalam menyelesaikan masalah. Setiap masalah selalu di selesaikan dengan cara kekerasan. Bahkan “khalifah kelima” Umar bin Abdul Aziz, hanya mampu menuaikan tugas sebagai khalifah cukup tiga tahun saja, karena beliau diracuni oleh para emir-emir bawahan yang tidak menyukai gaya kepemimpinannya yang jujur dan antikorupsi.

Keengganan Berdialog

Keengganan muslim untuk berdialog pada sesamanya, atau pada nonmuslim telah menjadikan Islam berantakan, padahal sang Allah dan Nabi SAW selalu menganjurkan dialog dan musyawarah,

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)

“Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian, sejatinya tidak ada sandaran bagi muslim dimanapun untuk melakukan tindakan terorisme. Bagaimanapun, segala tindakan teror tersebut di era para khalifah digolongkan sebagai tindakan kriminal dan dosa besar, karena membunuh orang lain yang tidak bersalah. Dan apabila ada pertentangan satu sama lain, setiap muslim dianjurkan untuk bermusyawarah, dan bilamana sudah bulat tekad hati untuk tetap ada dalam sikap yang sama setelah musyawarah diminta untuk takut dan berserah diri pada Allah (tawakal) yang artinya jangan sampai melakukan kekerasan, karena tindakan orang yang tawakal adalah tidak menurutkan hawa nafsu amarahnya.

Namun, budaya pop tidak akan membiarkan pesan-pesan positif sampai ke tangan umat Islam. Umat Islam tetap diprovokasi untuk melakukan pembalasan dendam, ummat Islam digambarkan sebagai kelompok yang menolak demokrasi, melecehkan hak-hak sipil, melukai minoritas, sehingga dunia wajib memeranginya.

Kepemimpinan di dunia muslim tengah membiarkan pola-pola kriminalisasi Islam oleh budaya pop berlangsung. Mereka korup, hidup dalam hedonisme, menjejerkan kenikmatan dunia, menolak diatur oleh moral akhlak agama dan bersikap semau gue, namun masih mampu memperlihatkan topeng-topeng “kesucian” di tengah kaum muslim yang tidak sadar bahwa mereka tengah dipermainkan oleh para pemimpinnya.

Dan para pemimpin yang tampak suci itu berkerjasama serta dibiayai oleh para sutradara militeris dan industri senjata yang mendapatkan untung besar kontrak-kontrak miliaran dollar karena perang yang berlangsung terus-menerus di negeri muslim. Sementara itu menunggu di belakangnya kontraktor industi paska perang, yang siap menguasai tanah, air, udara, minyak, emas, permata, tembaga, di negeri muslim yang hancur karena perang, dan memeras rakyat yang tersisa sebagai budak pekerja yang diupah murah, dan makan sedikit agar tetap hidup.

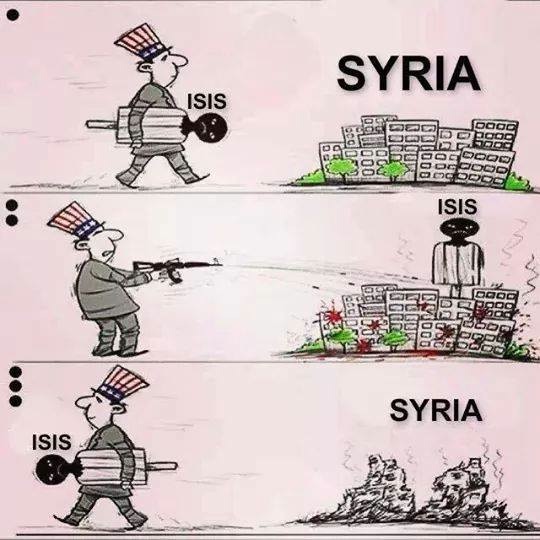

Pola macam ini diperlihatkan oleh wartawan Eva Bartlet yang meliput perang Suriah. Para teroris diinjeksikan ke suatu negara untuk buat kekacauan kecil-kecilan. Saat pemerintah bereaksi membabi buta dan menganggap semua kelompok radikal muslim adalah sama, maka kelompok penolak dialog dipasok senjata oleh industri perang untuk bisa berhadapan langsung dengan pemerintah, sementara kelompok lain ikut dipasok senjata untuk saling menyerang satu sama lain. Sehingga terjadilah kekacauan di mana tiap-tiap kelompok saling memerangi dan berperang dengan pemerintah, hingga darah orang Suriah terakhir. Sementara media barat dan tentu saja dengan kekuatan imaji mereka dalam poster-poster mengaduk emosi, serta turut mendorong produksi hoax-hoax agar kelompok-kelompok dalam Islam berhenti berdialog, dan saling memusuhi.

Apakah yang macam itu yang menjadi masa depan negeri kaum Muslim? Apakah kaum Muslim tidak bisa saling dialog dengan sesamanya, entah dengan Sunni atau Syiah, walau terdapat perbedaan tajam hingga saling kokang senapan? Yang jelas, budaya pop telah mengeksploitasi kaum Muslim, mengadu domba antar sesama mereka, mendorong tumbuhnya Muslim yang terjebak pola menjadi teroris, dan pada akhirnya merelakan kedaulatan negaranya untuk menjadi bangsa budak dari bangsa lain yang lebih pintar dan sangat ahli dalam mengaduk-aduk emosi.[]

*pengamat Cultural Studies dan studi Postkolonialisme. Tulisan ini disalin dari seword.com